ITパスポートの学習は過去問による対策が効率がよいと言われている。

でも何年分の過去問に取り組めば良いのだろうか...

本記事を書く僕は、現在ITエンジニアで基本情報技術者を保有しています。

結論を言うと、ITパスポートの合格のために必要な過去問対策は3年分(6回分)で十分。

とはいえ、ITパスポートは他の情報処理試験に比べて過去問からの出題はあまり多くありません。

というよりも、重要なテーマの問題が頻出されている傾向があることがわかりました。

上記は平成21年から平成31年までの過去問を調査してみた結果です。

だから、闇雲に過去問に取り組むよりも、重要ポイントを押さえながら学習する方が効率的です。

本記事では、ITパスポートの過去問を3年分(6回分)取り組めば良いという理由と、過去問から頻出されている重要なテーマを洗い出してみました。

重要テーマに関する問題など、IT初心者にもわかりやすく解説しています。

重要とされる頻出問題をきちんと押さえることで、効率の良い勉強ができ、合格への近道となります。

記事後半では、プラスアルファで点数を稼げる方法もご紹介しています。

最後までじっくりと読み進めてくださいね。

(横スクロールできます)

\ストレート合格を目指すなら!/

| 通信講座 |  スタディング スタディング |

フォーサイト フォーサイト |

オンスク.JP オンスク.JP |

生涯学習のユーキャン 生涯学習のユーキャン |

| おすすめな方 | 仕事や学業、家事など両立し 合格を目指す方 |

学習フォローしてほしい方 | 補助的に受講(利用)したい方 | 学習フォローしてほしい方 |

| 学習期間 | 任意 | 任意 | 任意(一括プランは指定) | 4ヶ月(最大6ヶ月) |

| 料金(税込) | 7,920円 | 16,800円 | ・月額プラン:980円/月〜 ・一括プラン:7,400円〜 |

21,000円 |

| 教材 | ・ビデオ講義 ・Webテキスト ・Web問題集 ・キーワード集(PDF) ・AI問題復習 |

・ビデオ講義 ・フルカラーテキスト ・Webテキスト |

・ビデオ講義 ・音声、講義スライド ・問題集 |

・過去問集(CD-ROM) ・テキスト教材 ・Web教材 |

| オンラインサポート | - | 無料メール質問5回 | - | 1日3問までのオンライン質問が可能 |

| 合格率 | 未公開 | 88.1% | 未公開 | |

| 無料トライアル | あり | あり | あり | なし |

| その他特典など | ・割引キャンペーン ・割引クーポン ・合格お祝い |

・割引キャンペーン ・合格お祝い |

- | ・割引キャンペーン ・教育訓練給付制度 |

| ・すべてオンライン学習 ・オススメ! |

Webテキスト+紙媒体のテキストあり | ・すべてオンライン学習 ・月額制 |

・Webテキスト+紙媒体のテキストあり ・教育訓練給付金あり! ・資料請求は無料 |

|

|

\1000名以上の合格実績!/ |

\合格率88.1%!/ |

\最短20秒登録!/ |

\まずは無料で/ |

答えてくれると嬉しいです!

1.ITパスポートの過去問対策|過去3年分(6回分)で十分だという理由

順に解説します。

1.繰り返し取り組めるから

過去問を1回やったところで、最初につまづいた問題の解き方や考え方など忘れてしまっていることが多いです。

これには僕も同感です。

でも、同じ問題を繰り返し取り組むことで、学習したことが頭にしっかりとインプットされますよね。

これは学生の頃からの学習感覚や、学習習慣を経験しているから理解できるはずです。

また、どんな試験でも学習時間は足らなくなることを経験しませんでしたか?

ITパスポートもしかりです。

なので、多くの問題に取り組むより、まずは直近3年分(6回分)を完璧にマスターすることを目標にしましょう。

2.実践感覚も得られるから

実際のITパスポート試験は、下記条件で回答していきます。

| 問題数 | 100問(すべて多肢選択式(四肢択一)) |

| 時間 | 120分 |

とはいえ、中にはややこしい計算問題や考えないとできない問題もあります。

じっくりやっていては時間がないなんてことも考えられます。

せっかく解ける問題もあるのに、時間がなく回答しないのは非常にもったいない。

ITパスポート試験では、効率よく問題を解いていかなければ、最大の学習効果を発揮できません。

そのためには、なるべく実際の試験を意識した形式で学習することが求められます。

3.頻出問題を押さえられるから

冒頭でも言いましたが、ITパスポート試験は、重要なテーマが繰り返し出題されている傾向にあることがわかりました。

その問題を深く学習していくことで、確実に得点を稼ぐことができます。

大切なのは、その頻出問題を深く学習すること。

また、ぶっちゃけ苦手なテーマが頻出問題でないなら、最悪捨てることも試験戦略としてはアリです。

ITパスポート試験は満点でなくてよく、6割以上の正答率であれば良いのです。

以上、ITパスポートの過去問対策は、過去3年分(6回分)で十分だという理由を解説しました。

では次節、ITパスポートの過去問の頻出テーマをご紹介します。

2.ITパスポート試験の過去問の頻出テーマ

過去問の中でも、特に頻出されているテーマの問題をランキング形式で紹介します。

対象の過去問は過去10年(平成21年から平成31年)です。

下記、分野別にまとめました。

テクノロジ系

.png)

さて、テクノロジ系では以下のテーマが頻出です。

実際の過去問を交え一つづつ紹介していきます。

1位.オープンソフトウェア(OSS)

オープンソースソフトウェア(OSS)のテーマに関する問題は、これまで約19回の出題がありました。

過去10年間、毎年2問ほど出題されていることになります。

実際に出題されたオープンソースソフトウェア(OSS)に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

OSS(Open Source Software)に関する記述のうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- Webサーバとして広く用いられているApache HTTP ServerはOSSである。

- WebブラウザであるInternet ExplorerはOSSである。

- ワープロソフトや表計算ソフト,プレゼンテーションソフトなどを含むビジネス統合パッケージは開発されていない。

ア.①

イ.①,②

ウ.②,③

エ.③

出典:ITパスポート試験 令和元年秋期 問89

答えはア。

【解説】

オープンソースソフトウェア(OSS)の例についての出題です。

代表的なオープンソースソフトウェア(OSS)については以下の通り。

| オープンソースソフトウェア(OSS) | 説明 |

| Linux | OS(基本ソフトウェア) |

| OpenBSD | OS(基本ソフトウェア) |

| Android | スマートフォンOS(基本ソフトウェア) |

| Apache | WEBサーバー |

| Thunderbird | メールクライアントソフト |

| firefox | WEBブラウザ |

| MySQL | データーベース |

| PostgreSQL | データーベース |

| PHP | プログラミング言語 |

| OpenOffice | Apacheオフィスソフト(ワープロ、表計算など) |

上表から、ApacheやOpenOfficeはオープンソースソフトウェア(OSS)であることがわかります。

Internet Explorer(Microsoft社製のブラウザ)はOSSではありません。

オープンソースソフトウェア(OSS)とは、ソフトウェア作者の著作権を守ったままソースコードを無償で公開するライセンス形態のことです。

オープンソースソフトウェア(OSS)の定義を下記に記しますので覚えておいてください。

- 販売または無償頒布を含む自由な再頒布ができること

- ソースコードを入手できること

- 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること

- 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求できること

- 個人やグループを差別しないこと

- 利用する分野を差別をしないこと

- 再配布において追加ライセンスを必要としないこと

- 特定製品に依存しないこと

- 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと

- 技術的な中立を保っていること

定義より、オープンソースソフトウェア(OSS)は、誰でも自由に改良、再配布することができるという特徴があります。

ですから、全世界のユーザーによってソースコードのバグを見つけたり、改良して修正したりといったサイクルの中で、信頼性や安定性といったメリットが生まれるのです。

オープンソースソフトウェア(OSS)に関する出題については、代表的なソフトウェアや、定義をしっかりと押さえておくことがポイントです。

2位.バイオメトリクス認証

バイオメトリクス認証のテーマに関する問題は、これまで約13回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題された論理回路図に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

バイオメトリクス認証に関する記述として,適切なものはどれか。

ア.指紋や静脈を使用した認証は,のぞき見行為によって容易に認証情報が漏えいする。

イ.装置が大型なので,携帯電話やスマートフォンには搭載できない。

ウ.他人を本人と誤って認証してしまうリスクがない。

エ.筆跡やキーストロークなどの本人の行動的特徴を利用したものも含まれる。

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問76

答えはエ。

【解説】

バイオメトリクス認証とは生体認証ともいい、人の指紋や声紋、瞳(虹彩)や網膜、指(静脈パターン)など身体的な特徴を使って本人認証する方法のことです。

スマートフォン使用における認証、ビルや施設などに入館する際や、ATMにもよく用いられています。

メリットは生体認証は成りすましが困難なので、セキュリティ性を高めることができたり、ICカードなど物理的なID情報を携帯する必要がありません。

逆にデメリットは、指紋認証は汚れに弱く否認されたり、人の成長や怪我といったことに対して再登録しないといけない問題があります。

バイオメトリクス認証に関する問題の攻略ポイントとしては、人の身体的特徴を使っているということです。

物理的なカードや、人の操作による認証(キャプチャ:CHAPCHA)と混同しないよう注意が必要です。

3位.稼働率

稼働率のテーマに関する問題は、これまで約11回の出題がありました。

実際に出題された稼働率に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

(計算問題ですが、初心者にもわかりやすく解説します!)

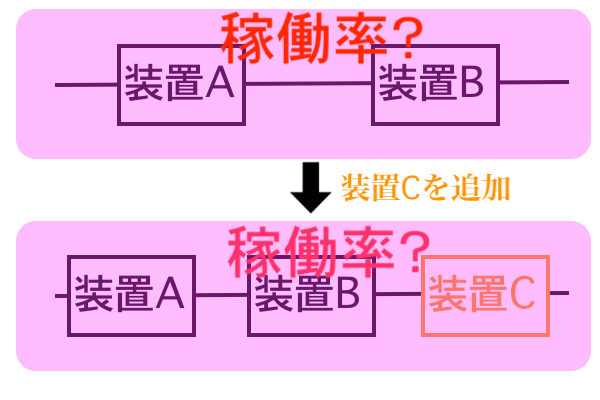

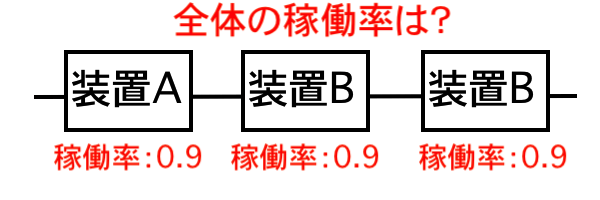

稼働率0.9の装置を2台直列に接続したシステムに,同じ装置をもう1台追加して3台直列のシステムにしたとき,システム全体の稼働率は2台直列のときを基準にすると,どのようになるか。

ア.10%上がる。

イ.変わらない。

ウ.10%下がる。

エ.30%下がる。

出典:ITパスポート試験 平成30年春期 問80

答えはウ。

【解説】

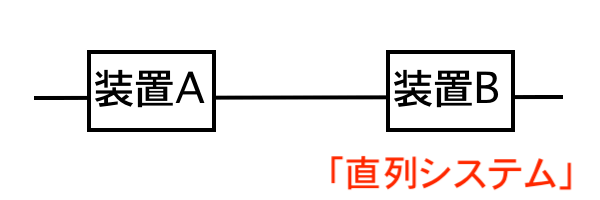

2台の装置(AとB)で接続した直列システムの稼働率と、もう一台追加した3台(AとBとC)で構成する直列システムの稼働率を求められれば容易に解答できます。

「稼働率」とは、装置(プリンタやPCなどの機器)が正常に稼動している時間の割合のこと。

故障や保守によって停止している時間を除いた割合を指します。

また「直列システム」とは、どの装置も稼働していることで全体が稼働するシステムのことを言います。

図で表すと以下のようになります。

ではまず、「2台の装置(AとB)で接続した直列システムの稼働率」を求めます。

「稼働率」を求める公式は、「直列システム」であれば以下となります。

稼働率 = 装置Aの稼働率 × 装置Bの稼働率

そこで「稼働率0.9の装置を2台直列に接続したシステム」の稼働率は、

0.9 × 0.9 = 0.81

となります。

次に、「もう一台追加した3台(AとBとC)で構成する直列システムの稼働率」を同様に求めます。

0.9 × 0.9 × 0.9 = 0.729

では最後に、3台直列のときの稼働率は、2台直列のときの稼働率に比べてどのようになるのでしょうか。

2台直列に接続したシステムでの稼働率は、0.81。

3台直列に接続したシステムでの稼働率は、0.729。

よって、3台直列にした時の稼働率は低くなります。

ではどのくらい(%)低くなるのか、増減率(%)を求めます。

(0.81 - 0.729)/ 0.81 × 100 =

0.081 / 0.81 × 100 = 10%

よって10%低くなります。

稼働率に関する問題のポイントは、「稼働率」の意味を理解。

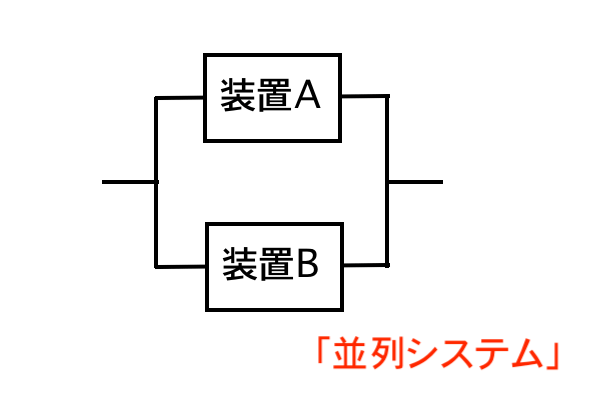

直列システムにおける「稼働率」の公式や並列システムにおける「稼働率」の公式を押さえておくことが必要です。

「並列システム」とは、どちらか一方が稼動していたら、全体が稼動しているシステム(下図)。

4位.ディレクトリ構造

ディレクトリ構造のテーマに関する問題は、これまで約10回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

実際に出題されたディレクトリ構造に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

Webサーバ上において,図のようにディレクトリd1及びd2が配置されているとき,ディレクトリd1(カレントディレクトリ)にあるWebページファイル f1.html の中から,別のディレクトリd2にあるWebページファイル f2.html の参照を指定する記述はどれか。ここで,ファイルの指定方法は次のとおりである。

〔指定方法〕

- ファイルは,"ディレクトリ名/…/ディレクトリ名/ファイル名"のように,経路上のディレクトリを順に"/"で区切って並べた後に"/"とファイル名を指定する。

- カレントディレクトリは"."で表す。

- 1階層上のディレクトリは".."で表す。

- 始まりが"/"のときは,左端のルートディレクトリが省略されているものとする。

ア ./d2/f2.html

イ ./f2.html

ウ ../d2/f2.html

エ d2/../f2.html

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問96

答えはウ。

【解説】

ファイルパスを指定する方法には以下の2つがあります。

- 絶対パス

- 相対パス

まず、「絶対パス」とは、ルートディレクトリ(最上位のディレクトリ)から目的までの経路を指定する方法です。

「相対パス」とは、今いるディレクトリ(カレントディレクトリ)から目的までの経路を指定する方法です。

問題では、現在d1にいる(カレントディレクトリ)のですから、「相対パス」によるファイル指定となります。

実際にルートを辿ると、

d1(現在)➡︎ルート➡︎d2➡︎f2.html

〔指定方法〕による記述に直すと、

../d2/f2.html

という記述になります。

ちなみに「絶対パス」だと、

/d2/f2.html

という記述になります(今回は選択肢にありません)。

また、ルートを飛び越えたファイル指定はできませんので、解答群のアやイは誤りです。

ポイントは、以下の通り。

- ルートディレクトリ(/)やカレントディレクトリ(.)、親ディレクトリ(..)の意味を理解。

- 指定されたディレクトリまでのルートを「相対パス」もしくは「絶対パス」で記述するのかを見極めること。

実際の開発現場でも、Linux(Unix)などのOSを操作する際に(コマンド等併用しながら)よく使用されます。

この機会にしっかりと覚えておきましょう。

テクノロジ系の戦略

「テクノロジ系」は全100問中45問程度の出題。

他のテーマ(マネジメント:20問程度、ストラテジ:35問程度)に比べて多いのが特徴です。

「テクノロジ系」は文系出身の方や初心者にとっては、技術的なことや計算問題、数学的能力も問われます。

ですからなかなかとっつきにくいところ。

また、「テクノロジ系」の中でも出題が特に目立つのはセキュリティ分野です。

あれもこれもと勉強していくよりも、以下紹介する頻出問題を重点的に対策すること大事。

無駄な労力を防ぎ、効率よく勉強することにつながります!

以上「テクノロジ系」における頻出されているテーマの問題を解説しました。

では次節、「マネジメント系」での頻出とされる問題を書いていきます。

マネジメント系

.png)

「マネジメント系」における頻出テーマを紹介します。

実際の過去問を交え一つづつ紹介していきます。

1位.システム監査

システム監査のテーマに関する問題は、これまで約19回の出題がありました。

過去10年間、毎年2問出題されていることになります。

実際に出題されたシステム監査に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

システム監査の目的はどれか。

ア.情報システム運用段階で,重要データのバックアップをとる。

イ.情報システム開発要員のスキルアップを図る。

ウ.情報システム企画段階で,ユーザニーズを調査し,システム化要件として文書化する。

エ.情報システムに係るリスクをコントロールし,情報システムを安全,有効かつ効率的に機能させる。

出典:ITパスポート試験 令和元年秋期 問36

答えはエ

【解説】

「システム監査」とは、会社の情報システムの安全性や信頼性などを第三者が点検、評価し、必要があれば当該第三者が対象者に助言・勧告するものです。

リスク対策について適切に整備されているかも評価されます。

2位.ITガバナンス

ITガバナンスのテーマに関する問題は、これまで約13回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題されたITガバナンスに関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

ITガバナンスに関する記述として,適切なものはどれか。

ア.ITベンダが構築すべきものであり,それ以外の組織では必要ない。

イ.ITを管理している部門が,全社のITに関する原則やルールを独自に定めて周知する。

ウ.経営者がITに関する原則や方針を定めて,各部署で方針に沿った活動を実施する。

エ.経営者の責任であり,ITガバナンスに関する活動は全て経営者が行う。

出典:ITパスポート試験 平成30年春期 問40

答えはウ

【解説】

まず「ITガバナンス」とは、

企業が競争優位性の構築を目的として、IT戦略の策定及び実行をコントロールし、あるべき方向へと導く組織能力のことです。

わかりやすくいうと、経営者(社長など)がIT技術を使って、いかに企業の売上げを増やすか・コスト削減を目指すかについてのIT戦略のこと。

その目標の実現には、経営者(社長など)がきちんと計画し実行していかなければならないということです。

「ITガバナンス」の例としては、マクドナルドでは、携帯に割引きクーポンを配信するeクーポンの導入などがあります。

「ITガバナンス」のポイントは以下の通り。

- 経営者が計画し各部門に周知するということ。

- 実行自体は全社的な取り組みです。

似たような用語に、「コーポレートガバナンス」があります。

コーポレートガバナンスとは「企業統治」とも言われ、企業経営を監視し経営の透明性を確保する仕組みのことです。

具体的な例は、取締役と執行役の分離、社外における取締役の設置、社内ルールの明確化など企業経営者の暴走を阻止するのに役立ちます。

3位.ファシリティマネジメント

ファシリティマネジメントのテーマに関する問題は、これまで約13回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題されたファシリティマネジメントに関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

情報システムの施設や設備を維持・保全するファシリティマネジメントの施策として,適切なものはどれか。

ア.インターネットサイトへのアクセス制限

イ.コンピュータウイルスのチェック

ウ.スクリーンセーバの設定時間の標準化

エ.電力消費量のモニタリング

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問49

答えはエ

【解説】

「ファシリティマネジメント」とは、経営の視点から、土地や建物、設備などの保有、運用、維持などを最適化する活動のことです。

例えば、データセンターなどの施設を管理する、免震装置や防火設備を設置し災害に備えるなどの活動です。

管理対象が土地、建物、構築物、設備等などの物理的な資産であるかどうかがポイントになります。

4位.SLA

SLAのテーマに関する問題は、これまで約12回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題されたSLAに関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

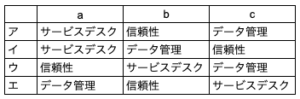

ホスティングによるアプリケーション運用サービスのSLAの項目に,サービスデスク,信頼性,データ管理があるとき,サービスレベルの具体的な指標a~cとSLAの項目の適切な組合せはどれか。

- 障害発生から修理完了までの平均時間

- 問合せ受付業務の時間帯

- バックアップ媒体の保管期間

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問52

答えはウ。

【解説】

SLAとは、ITサービスを提供する事業者と契約ユーザーの間で交わされる合意(契約)のこと。

サービス提供者がどの程度の品質のサービスを保証するのか、またそれを達しなかった場合どのような方法で解決するのかなどが含まれています。

「障害発生から修理完了までの平均時間」は、どの程度の時間で障害を復旧できるかという「信頼性」です。

「問合せ受付業務の時間帯」は、サービスデスクの役割です。

「バックアップ媒体の保管期間」は、データの取り扱いに関することなので、データ管理です。

以上よりウが正解となります。

マネジメント系の戦略

「マネジメント系」は全100問中20問程度の出題。

他のテーマ(テクノロジ系:45問程度、ストラテジ:35問程度)に比べて少ないのが特徴。

しかも「マネジメント系」は用語的に聞き慣れないものばかりです。

とっつきにくい感じもあって、捨ててしまいたい気持ちにもなりがちなんです。

ですが、過去問を繰り返すうちに理解できるようになります。

あれもこれもと手を出すよりは、まずは頻出テーマから押さえるのが得点への近道です。

以上「マネジメント系」における頻出されているテーマの問題を解説しました。

では次節「ストラテジ系」での頻出とされる問題を書いていきます。

ストラテジ系

.png)

「ストラテジ系」における頻出テーマを紹介します。

実際の過去問を交え一つづつ紹介していきます。

1位.著作権法

著作権法のテーマに関する問題は、これまで約19回の出題がありました。

過去10年間、毎年2問ほど出題されていることになります。

実際に出題された著作権法に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。

ア.プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム

イ.プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書

ウ.プログラムを作成するためのコーディングルール

エ.SFAプログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問9

答えはエ

【解説】

著作権とは、著作物とそれを創造した著作者を保護する権利です。

保護される対象は以下の通り。

論文、小説、音楽、絵画、ソフトウェアやデータベースなど。

注意したいのは、プログラム言語、規約(インターフェースやコーディング規約)、アルゴリズムやアイデア、ノウハウなどは保護されません。

また、著作権関連の問題については「著作権の帰属先」についての出題もあります。

例えば、請負契約では、原則として請負会社が開発したプログラムの著作権は受託した請負会社に帰属します。

派遣契約では、派遣先会社の指揮命令下で開発業務が行われるので、派遣元会社の従業員が開発したプログラムであっても、その著作権は派遣先会社に帰属します。

また、企業の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく企業に帰属します。

著作権に関する問題は、上位の基本情報技術者試験においても頻出です。

今後のステップアップも考えると、しっかりと理解しておく必要があります。

2位.不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法のテーマに関する問題は、これまで18回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題された不正アクセス禁止法に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

公開することが不適切なWebサイトa~cのうち,不正アクセス禁止法の規制対象に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

a.スマートフォンからメールアドレスを不正に詐取するウイルスに感染させるWebサイト

b.他の公開されているWebサイトと誤認させ,本物のWebサイトで利用するIDとパスワードの入力を求めるWebサイト

c.本人の同意を得ることなく,病歴や身体障害の有無などの個人の健康に関する情報を一般に公開するWebサイト

ア.a,b,c

イ.b

ウ.b,c

エ.c

出典:ITパスポート試験 平成31年春期 問29

答えはイ

【解説】

「不正アクセス禁止法」とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。

なりすまし行為やセキュリティホール(プログラムの不備)を攻撃して侵入する行為などが禁止されています。

- 認証情報を不正利用する「なりすまし行為」や、セキュリティホール(プログラムの不備)への攻撃

- 他人のIDやパスワードを不正に取得・保管する行為、また第三者に提供する行為。

- フィッシング行為(偽サイトへ誘導し認証情報を搾取する行為)

以上より答えはイ。

実際に被害がなくても、その行為があっただけで処罰対象となります。

3位.個人情報保護法

個人情報保護法のテーマに関する問題は、これまで約13回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題された個人情報保護法に関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。

ア.金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。

イ.自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。

ウ.自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。

エ.徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。

出典:ITパスポート試験 平成30年秋期 問25

答えはエ

【解説】

個人情報保護法とは、本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を取り扱うすべての事業者がずさんなデータを管理しないよう個人情報取扱事業者が守るべき法律です。

具体的に、

- 利用目的を本人に明示した上で、本人の了解を得て情報を取得すること

- 流出、盗難、紛失を防止すること

- 本人が閲覧可能であること

- 本人の申し出により訂正可能であること

- 同意のない利用は本人の申し出により停止できること

個人情報とは、特定個人を識別できる情報のことで、氏名、生年月日、住所、顔写真、通話記録などの音声などが含まれます。

ただし法令に基づく場合(警察、裁判所、税務署等からの照会)は、個人情報の第三者提供をする際の同意が不要です。

以上「ストラテジ系」における頻出されているテーマの問題を解説しました。

引き続き、「ストラテジ系」での頻出とされる問題を書いていきます。

4位.PPM(プロダクトポートフェリオ分析)

プロダクトポートフェリオ分析(PPM)のテーマに関する問題は、これまで約12回の出題がありました。

過去10年間、毎年出題されていることになります。

多い時には2問出題されています。

実際に出題されたPPMに関する問題例と解答、その解説を以下に紹介します。

自社が保有する複数の事業への経営資源の配分を最適化するために用いられるPPMの評価軸として,適切なものはどれか。

ア.技術と製品

イ.市場成長率と市場シェア

ウ.製品と市場

エ.強み・弱みと機会・脅威

出典:ITパスポート試験 平成29年秋期 問29

答えはイ。

【解説】

プロダクトポートフェリオ分析(PPM)の評価軸のことです。

プロダクトポートフェリオ分析(PPM)とは、商品について市場成長率を縦軸に、市場占有率を横軸にとって4つの象限に分割、商品がいずれに属するかに従って、経営資源の配分や優先順位の決定に役立てようとする市場戦略分析手法です。

.png)

「金のなる木」

この事業は多くのキャッシュを産み、企業の骨組みとなっている事業です。

例えば、パソコンといえばあるマイクロソフトというように、消費者自ら選んでくれるようなものです。

「花形」

市場の成長とともに将来の大きなキャッシュを産む可能性があります。

企業存続のキー(鍵)となるので、広告など集中投資が必要です。

「問題児」

シェアを伸ばせば「花形」になる可能性を秘めています。

ですので、企業としては非常に大切に扱っていかないといけません。

「問題児」には選択的に投資を行っていく必要があります。

「負け犬」

撤退対象です。

ですが、価値提供の仕方を変える事で輝き出すものが存在します。

ストラテジの戦略

「ストラテジ系」は全100問中35問程度の出題。

他のテーマ(テクノロジ:45問程度、マネジメント:20問程度)に比べて多いのが特徴です。

しかも「ストラテジ系」は割と得点源にしやすいテーマです。

「ストラテジ系」は企業活動や経営、関連法規に関する知識を問うもの。

普段ニュースなどで見かけることや言葉もあって、身近に感じる部分もあります。

特に学生さんなどは就活に役立つことも多いです。

社会勉強もできて、興味を持って学べます。

以上、ITパスポート試験の過去問の頻出テーマをご紹介しました。

さて「ITパスポート試験」は、最新のIT技術に関する問題も多いのが特徴です。

その対策はどうすれば良いのか解説します。

3.最新のIT技術に関する問題

上記IT技術に関するニュースを日頃から目を通しておきましょう。

なぜならITパスポートは、過去問の他にもAIやブロックチェーン、DXなど「最新のIT技術」に関する出題もあります。

1点でも多く得点でき、合格に近づけるよう日頃からIT新技術をチェックしておきましょう!

ニュースを読むくらいは、通勤中や通学中などスキマ時間を使って学ぶこともできますよ。

まとめ

最後に要点を、まとめて終わりにします。

ITパスポートの過去問対策が過去3年分(6回分)で十分。

理由は下記のとおり

- 繰り返し取り組めるから

- 実践感覚も得られるから

- 頻出問題を押さえられるから

ITパスポートの試験の範囲は広いです。

試験も1問1分12秒ほどで回答しなければならず、戦略的な学習が求められます。

なので、まずは重要な頻出テーマに取り組み、確実に得点を獲得していくことが大切です。

まずは、ここで紹介した問題を中心に勉強し、確実に得点に結びつく勉強をしましょう。

その後、時間に余裕があれば、勉強範囲を広げていきながら合格率をアップさせていきましょう。